Das Gegenteil von psychisch krank … ist nicht normal

Das Gegenteil von psychisch krank … ist nicht normal

Veranstaltung der Ringvorlesung zur Vielfalt des Gehirns. Nächste Vorlesung am 12. Mai zum Thema Arbeit.

„Normalsein“ aus psychologischer und neurowissenschaftlicher Sicht zu betrachten, führte unter dem Titel „Das Gegenteil von psychisch krank ist gesund und nicht normal“ am 30. April erneut viele Zuhörer:innen aus Hochschule und Hochschulstadt in den Hörsaal im Ludwig-Hilmer-Bau. Dr. Nadine Bernhardt gab einen Einblick in die biologischen Grundlagen psychischer Erkrankungen und stellte dar, was als „normal“ gilt – und warum dieser Begriff in Bezug auf das menschliche Gehirn kritisch zu hinterfragen ist.

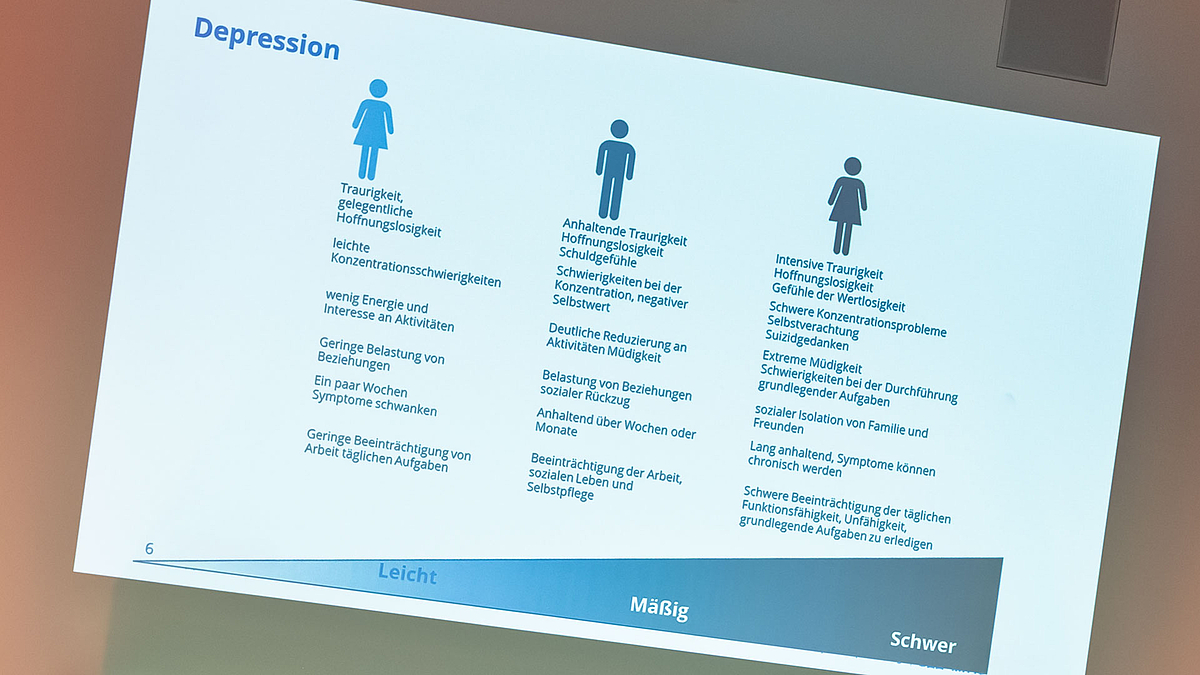

Im Mittelpunkt ihres Vortrags standen neurokognitive Erkrankungen wie Schizophrenie, Depressionen und Angststörungen. Bernhardt erläuterte Merkmale und Häufigkeit psychischer Erkrankungen wie Depressionen, Schizophrenie oder Angststörungen und gab Einblicke in die Diagnostik anhand internationaler Klassifikationssysteme wie dem DSM. Sie betonte, dass es in der modernen Forschung kein einzelnes Erklärungsmodell mehr gebe, sondern das Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren in den Blick genommen werde. Genetische Veranlagungen, pränatale und postnatale Einflüsse sowie die lebenslange Entwicklung des Gehirns waren besonders im Blickfeld des Vortrags.

Neben der medizinischen und neurowissenschaftlichen Perspektive regte Bernhardt auch zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Normvorstellungen an: Was gilt eigentlich als „normal“ – und wer definiert das? Sie betonte, dass neurologische Unterschiede ein Teil menschlicher Vielfalt und nicht automatisch als krankhaft zu bewerten seien. Gleichzeitig warb sie für ein differenziertes Verständnis von neurologischen Unterschieden: Nicht jede Abweichung vom Durchschnitt sei eine Krankheit. Am Beispiel der Neurodiversitätsbewegung zeigte sie auf, dass bestimmte Entwicklungsbesonderheiten – etwa Autismus, ADHS oder Teilleistungsstörungen – auch als Teil menschlicher Vielfalt verstanden werden können, wenn das Umfeld entsprechend sensibilisiert ist.

Wie relevant und lebensnah das Thema für viele ist, zeigten die offenen Rückfragen der Besucher:innen. Aus dem interessierten Publikum kamen zahlreiche Beiträge. Diskutiert wurden nicht nur konkrete Aspekte von Krankheitsbildern und weitere Forschungsperspektiven, sondern auch alltagsnahe Themen, etwa der Einfluss von Medienkonsum auf Kinder.

Nicht normal

Ausnahmsweise montags, am 12. Mai, findet die fünfte Veranstaltung statt. Die Bielefelder Professorin Tine Haubner nimmt in der Vorlesung „Arbeit ist das halbe Leben?“ die Besucher:innen mit auf eine kleine Reise durch die vielfältigen Formen von Arbeit. Dabei wird auch danach gefragt, was eigentlich „normale Arbeit“ ist und woran wir das festmachen.

Alle Informationen zu den Vorträgen und Vortragenden der öffentlichen Ringvorlesung